Creo que es la primera vez que estoy escribiendo sobre este tema, nunca me había visto lo suficientemente fuerte, pero dicen que más vale tarde que nunca, ¿no? Hace dos años, un 24 de agosto específicamente, mi perra Lola se murió. Mi perro Kiko y ella llevaban a mi lado desde que yo tenía 9 años, y lo que yo pensaba que era mi estructura sólida, se vino abajo de un día para otro.

Nunca olvidaré esa noche de verano cuando volvía a mi casa después de estar un rato con mis amigos en la calle. Cuando pasé por la puerta, y como era costumbre en cada noche, me dispuse a ir a la cocina a beber un vaso de leche y darle la buenas noches a mis perros con un beso (ellos siempre dormían allí). Algo hizo que se me congelaran las extremidades en el momento de abrir la puerta, ya que no escuché nada, ni un pequeño sonido, y teniendo en cuenta lo alto que siempre roncaba mi perra, esa ausencia de ruido no era normal.

He de decir que yo ya andaba mosca desde hacía unos meses, como si presintiera que algo le pasaba a mi perra, aunque realmente no mostraba ningún síntoma (yo nunca he creído en los presentimientos ni ninguna de esas cosas, pero no puedo evitar pensar que lo tuve).

Al segundo, cuando conseguí moverme, encendí la luz y me acerqué a Lola mientras trataba de llamar su atención en un intento desesperado de que se moviera y reaccionara. Estaba quieta, tumbadita, sin hacer ningún ruido ni respiración, y ahí lo entendí todo. Mi perro Kiko estaba a su lado también tumbado, él sabía lo que pasaba, pero de alguna forma no quería admitirlo, miraba hacia otro lado. No supe exactamente qué hacer en ese momento, me tambaleé hacia atrás y comencé a llamar a gritos a mis padres. Ellos estaban acostumbrados a que yo me pusiera muy nerviosa cada vez que veía algo raro en mi perra, pero esa vez vinieron corriendo. Mi madre intentó reanimarla sin éxito alguno, mientras repetía la misma frase una y otra vez “es imposible. Yo caí sobre mis rodillas, y lo único que recuerdo es que mi padre me cogió en brazos y me llevó al sofá del salón.

Cuando recuperé un poco la conciencia llamé a un amigo y le pedí que por favor me sacara de allí. Me desahogué como pude, y una vez llorado todo lo que podía llorar, decidí volver a mi casa. Cuando cruzaba de nuevo el umbral de mi puerta, mi madre me estaba llamando por teléfono para decirme que se tenían que llevar a Lola y que me podía despedir si quería. Yo nunca he sido buena para estas cosas, y no me veía con fuerzas para verla de nuevo, pero saqué el último resquicio que me quedaba y me acerqué a la cocina. Recuerdo acariciar su pelo intentando grabar ese momento a fuego en mi mente para jamás olvidar como era su tacto, y articular lo único que pude mientras le daba un último beso de despedida: “te quise, te quiero, y siempre te querré”.

No os voy a engañar, los siguientes días fueron muy duros, mi perro no paraba de mirar hacia la calle pensando que mi perra aparecería en cualquier momento, como siempre que nos la llevábamos al veterinario, pero con la diferencia de que esta vez nunca volvería. Yo traté de seguir adelante como pude, lloraba a menudo y me sentía muy triste con regularidad, pero poco a poco fue haciéndose soportable (aunque fue uno de los primeros condicionantes que meses más tarde me hicieron tener ansiedad, pero esa es otra historia).

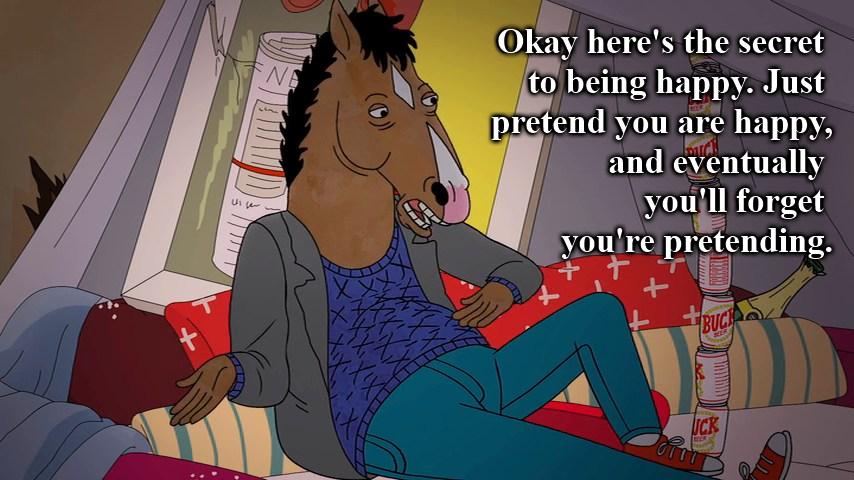

Mi problema fue que mi mundo entero se tambaleó y lo que yo daba por supuesto resultó no serlo tanto, por lo que tenía que empezar de nuevo. Fue un proceso difícil y de conocimiento personal, pero al final, y tras meses tratando de pasar página y ser feliz a la fuerza, comprendí que el secreto de la felicidad está en fingir que lo eres hasta que en algún momento olvides que estás fingiendo (o al menos eso aprendí en un capítulo de BoJack Horseman).

El caso es que ya sea un perro, un familiar o una parte de ti misma lo que has perdido, tienes que aprender que nada es para siempre, que todo se transforma, cambia o simplemente se desvanece, y al final tienes que seguir adelante con lo que sigue a tu lado (jamás olvidéis que hay personas que os quieren ayudar y que os quieren ver bien, no las alejéis como hice yo, porque son lo más preciado que podéis tener).

Además, algo nunca se va del todo cuando tienes tantos recuerdos para rememorar los años buenos. Pero si esto aún no os sirve de mucho, podéis recurrir a algo un poco “cursi” pero que en cierta forma ayuda, y que aprendí del libro Tengo ganas de ti de Federico Moccia (yo leyendo un libro romántico, maldita adolescencia). Bueno, en este libro una de las protagonistas dice que cuando alguien se va, lo que puedes hacer es coger papel y boli y escribirle algo (lo que tú quieras, independientemente de la longitud, un texto eterno o una palabra), para después doblar el papel y quemarlo. De esta manera la nota se la lleva el viento y el dolor no se te queda tan dentro, y así te liberas del peso de llevar a cuestas día tras día la pérdida. No sé si os servirá, pero a mi me alivió hacerlo, y seis meses más tarde, cuando mi perro Kiko falleció (se dejó ir poco a poco producto de la pena de no estar con su compañera de vida), también lo hice con él, pero con la tranquilidad añadida de que ahora se estarían cuidando mutuamente, como siempre hicieron.

P.D.: Mientras he escrito lo anterior no he podido evitar llorar, pero de una manera distinta a la que acostumbraba cuando pensaba en Lola, esta vez lo he hecho con una sonrisa en la cara, con la paz que te da el haber superado el dolor pero no haber olvidado el recuerdo de todos los momentos felices que pasamos juntas.