Si hay algo bueno de tener los hijos a pares, es que te dan el doble de abrazos, te gritan “mamaaaaa” en estéreo y, lo mejor, te dan el doble de historias que poder contaros.

A esta en particular, me gusta llamarla “las pinturas rupestres”, y pronto entenderéis por qué.

Por mi salud mental, mis peques y yo tenemos un pacto. Ellos se pueden despertar a la hora que quieran, pero tienen que quedarse tranquilitos en la cuna hasta las 8 para dejarme desayunar en paz. Y nos funciona bien. O nos funcionaba.

Nuestra rutina es sencilla. Yo me levanto sobre las 7, voy a la cocina y desayuno. Ellos suelen hacerlo sobre las 7.30 y se quedan tranquilitos en las cunas. Juegan, hablan entre ellos y todo son risas y cachondeo.

Yo aprovecho el rato para ducharme, depilarme, doblar la ropa o cualquier otra cosa que requiera estar a solas, mientras les controlo por el monitor que tengo en su cuarto.

Y ahí viene el problema. El día de marras me olvidé de poner el monitor a cargar, y amaneció sin batería.

Igualmente podía oír las risas habituales, así que todo parecía estar bien. Error. Error MUY grande.

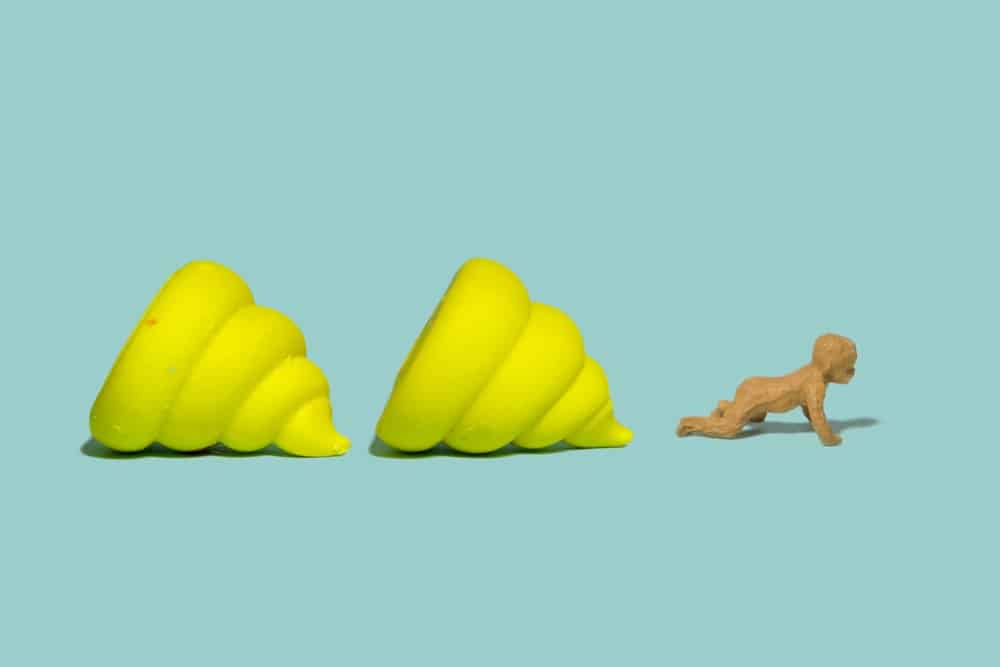

A las 8 de la mañana abrí la puerta de su habitación y lo primero que vi fue un niño sonriente saludando con la mano al grito de “¡mami!”. De ahí me fijé en que estaba desnudo, y que tenía la cara, el pecho y las piernas llenas de chocolate. Todo eso por no hablar de las paredes, que parecían Atapuerca.

¡Mierda! ¡Ha conseguido encontrar mi cargamento secreto de chocolate otra vez! Os juro que fue lo primero que pensé.

Al cabo de un segundo rechacé esa posibilidad. De seguro el enano no se había salido de la cuna, abierto la valla de las escaleras, bajado al salón y encontrado el chocolate. ¡Era ridículo!

Al cabo de otro segundo me vino un aroma embriagador que definitivamente no era chocolate.

Y os prometo que me costó al menos cinco minutos unir los puntos: las pinturas rupestres en las paredes, el bebé desnudo cubierto de algo que parecía chocolate, y el aroma que había en el ambiente que, definitivamente, no era chocolate.

El niño capullo había aprendido, en el único día que yo no le miraba por la cámara, a quitarse el saco de dormir, a desnudarse, a quitarse el pañal, y a hacer sus primeros pinitos como artista abstracto.

Y mientras yo estaba ahí como un pasmarote, mi niño seguía corriendo de lado a lado de la cuna revolcándose en su propia mierda como un cerdito. A la vez, mi niña se reía histérica de la situación.

Os juro que por un momento pensé en tirar todo a la basura (niño incluido) y empezar de cero, pero al final decidí que mejor limpiarlo todo, y venir corriendo a contároslo.

Andrea.