Me gusta rememorar una y otra vez cómo nos conocimos. Bueno, más bien podría decir que me encanta pensar en esa pequeña coincidencia que por diminuta que fuera marcó para siempre nuestras vidas. Adoro revivir cada palabra, cada pensamiento, como si el tiempo nunca hubiese pasado. Lo fantástico es que de todo eso hace ya más de veinte años…

Mi prima Marisa era la típica petarda adolescente que todo lo sabe y todo lo descubre. De esas que hace cinco minutos se están enterando de algo y van rápidamente a ti para reprocharte lo atrasada que estás en todo. Era tan solo tres años mayor que yo pero se jactaba a todas horas de lo mucho que tenía yo que madurar, como si ella a sus diecinueve fuese el colmo de la vida adulta.

Aun así yo me volvía loca por pasar horas a su lado. La escuchaba, le preguntaba y la volvía a escuchar, casi la veneraba. Ella se venía arriba gracias a mi manera de endiosarla y yo aprendía de sus charletas lo que era pasar la adolescencia, ambas tan felices.

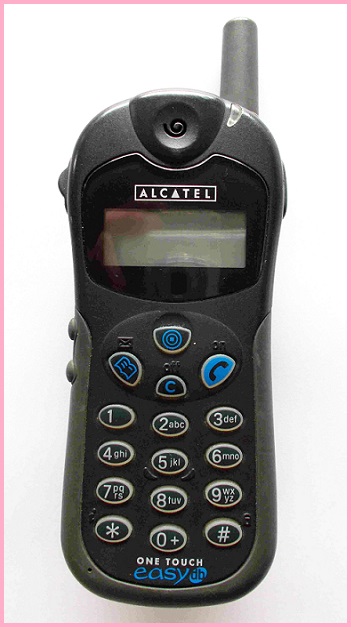

Fue un fin de semana de invierno cuando Marisa entró en mi casa como un cohete para enseñarme – y ya de paso presumir – con su último y más deseado regalo. Un tremendo teléfono móvil que pesaba algo así como una tonelada, azul, con una pantalla ínfima y una estupenda etiqueta de ‘Airtel‘ pegada a la batería. Nos pasamos horas escuchando los horribles tonos que reproducía aquel aparato, haciéndolo vibrar e investigando cómo conseguir enviar un sms.

Era la novedad, el móvil de la prima Marisa y lo muchísimo que podíamos hacer con aquel One Touch Easy que le había costado a mi tío un ojo de la cara.

Llegó el domingo y me despedí de mi prima pidiéndole que se acordara de avisarme cuando recibiera el primer mensaje. Nos habíamos pasado dos días dándole vueltas al teléfono pero Marisa no había recibido ni una llamada ni un triste sms. Las dos lo sabíamos pero no queríamos asumirlo: tener móvil no era para nada tan cool como lo contaban.

Volví a mi cuarto con ganas cero de terminar los deberes de química cuando vi el famoso teléfono subido en su peana-cargador. Marisa se había ido a coger el autobús con tanta prisa que su adoradísimo teléfono se había quedado en mi habitación. Llamé corriendo a mi madre que pronto puso orden en aquella terrible crisis. Nos quedaríamos el móvil durante tres días y después ella se lo llevaría al pueblo a Marisa. Ni os imagináis la llantera que se agarró la madura de diecinueve aquella noche al otro lado del teléfono, ni una cría de cinco años hubiera montado semejante pollo.

Tuve que prometerle a mi prima que no tocaría el móvil bajo ningún concepto, y tras colgar la llamada me obligaron a reafirmar mi promesa bajo la mirada inquisidora de mi madre. Suerte que aunque era una cría bastante obediente, también tenía mis momentos de rebeldía, y gracias a ello conocí a Rubén.

Intentaba concentrarme en la formulación bajo la luz del flexo de mi escritorio apartando cada dos por tres la mirada del teléfono móvil. Allí seguía, silencioso y tan precioso, pidiéndome a gritos que lo levantara de la peana para jugar un rato. Volvía a mirarlo de reojo, y otra vez y otra más. Y entonces, en medio de la tranquilidad de mi cuarto, el pitido estridente de aquel tono de llamada me hizo saltar de golpe de mi silla.

Fue como instantáneo, sin pensármelo dos veces, levanté el móvil y leí en la pantalla un número de teléfono. ¿Cuál era el botón para contestar? ¿Pero quién llamará a Marisa a estas horas? ¡Sí, era el verde!

‘Hola, buenas…‘ saludé temblorosa sin tener ni idea de lo que estaba haciendo.

‘Hola, ¿Roberto? ¿Qué te pasa, pisha?‘ la voz de un chico sonaba al otro lado.

Como una idiota que hablaba como si en lugar de un teléfono estuviese utilizando unos vasos de cartón unidos por un hilo, expliqué medio a gritos que debía de haber algún error. La voz masculina al otro lado reía ante mi evidente nerviosismo y yo solo acertaba a decirle que por favor no le contase a Marisa que había tocado su teléfono.

‘Pero ¿quién es Marisa?‘ reía de nuevo aquel chico al que aquello parecía entretenerle demasiado.

‘Hombre, pues es mi prima. Tú has llamado a su teléfono, supongo que la conocerás…‘ respondí llena de razón pero completamente despistada.

‘Pues no… debí marcar mal el número de un colega y he dado contigo…‘

Tras unos minutos de caos total en los que barajé la imagen de mi prima persiguiéndome por haber siquiera descolgado su amado móvil, pude entender que aquel chico sencillamente se había confundido al marcar y punto. Puede que lo más lógico hubiera sido despedirnos ahí y que todo se hubiera quedado en una tontería sin importancia, pero la historia no fue así.

‘Chiquilla, y dile a tu prima que no tenga tanta malaje y que te deje el teléfono de vez en cuando, que pareces una chica muy maja…‘ Pudo ser aquella frase, o el tono divertido de Rubén, pudieron ser muchas cosas.

Entre risas y algún que otro cumplido improvisado aquel desconocido y yo tuvimos nuestro primer contacto. Por loco que parezca aquella noche de domingo Rubén y yo hablamos más de media hora a través del teléfono de Marisa. Nunca entenderé de qué manera fluyó nuestra conversación ni cómo a mis dieciséis años fui capaz de bromear y charlar de aquella manera con alguien a quien jamás había visto. Fue mágico y surrealista.

Rubén me contó que era andaluz y que estaba estudiando bachillerato, tenía entonces diecisiete años y desprendía gracia en cada palabra. Claro que frente a una riojana como yo, que tendía a ser más bien sosa, todo parecía el colmo del arte y del desparpajo.

Justo cuando estaba a punto de terminar la llamada escuché de nuevo su voz preguntándome si podría guardar mi número para hablar otro día. Dudé unos segundos y me lancé de lleno dándole el teléfono de mi casa. Me estaba metiendo sin saberlo en la aventura de mi vida.