Nos ha tocado en (mala) suerte existir en una sociedad focalizada en que todo medio, tiene un fin. Y no hay nada que deba dejarse sin terminar… incluso si la consecución de ese camino tiene un precio que, veces, nos lleva toda la vida poder sufragar.

Hemos mamado desde nuestra primera bocanada de aire, que solo las grandes gestas y épicos esfuerzos dignos de un héroe tienen —y merecen— recompensa. Que, si no peleas lo suficiente, no lloras lo suficiente, no duele lo suficiente… quiere decir que todavía quedan retazos de tu alma que hipotecar en ese plazo fijo que son los sueños por cumplir, los hitos por abrazar o los amores que disfrutar.

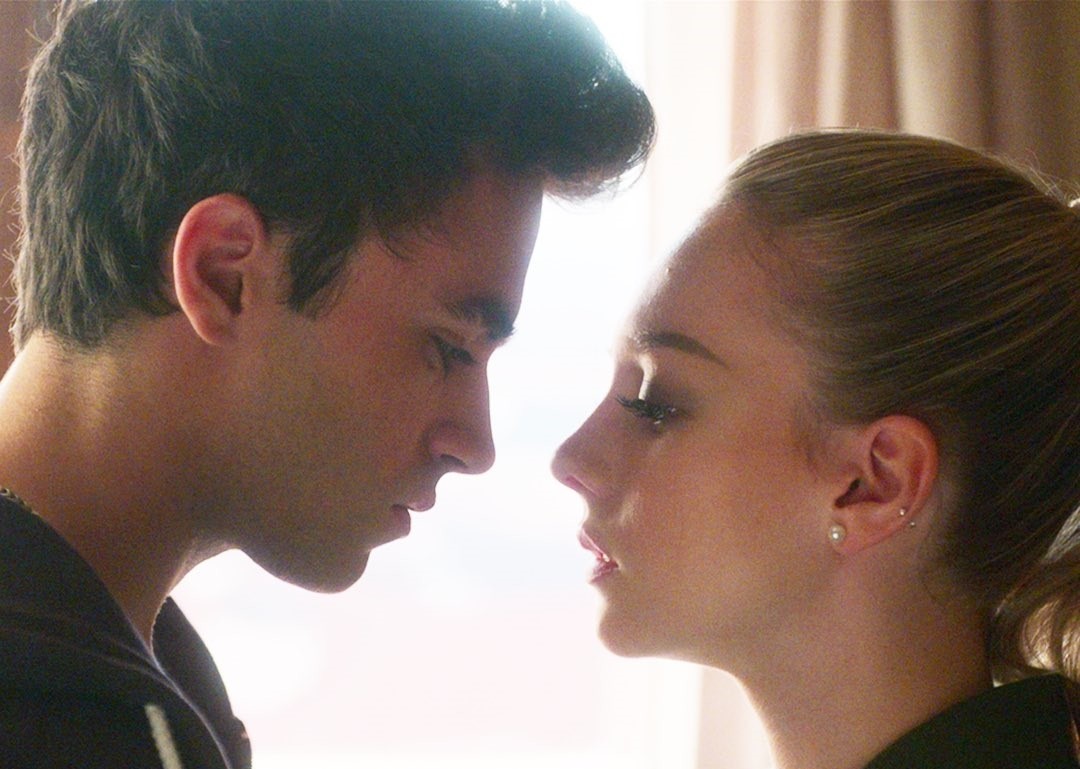

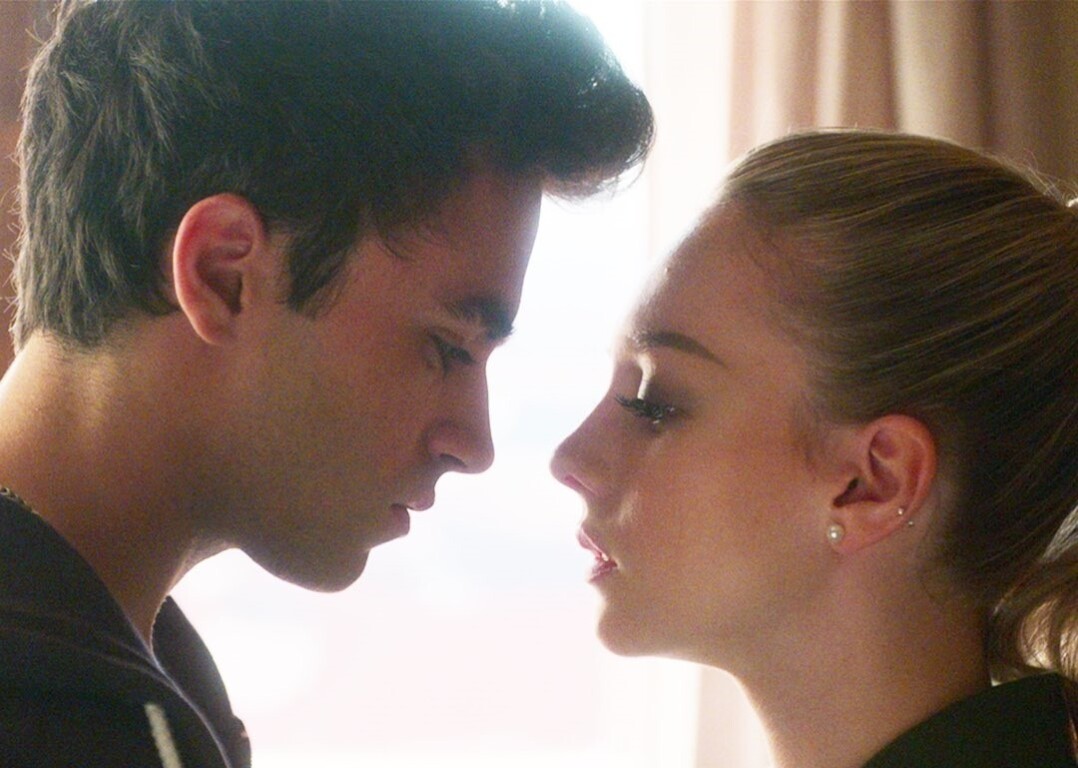

En la vida y, sobre todo en el amor, hemos asumido a fuerza de pura costumbre, que aquello que cuesta es lo que verdaderamente nos hará sentir felicidad; porque ¿cómo va a merecer la pena un romance si es al uso? ¿Cómo, algo fácil y sin drama, va a llenarnos todos los recovecos del alma y a sanarnos las cicatrices de las luchas anteriores?

¿Acaso no vemos en Romeo y Julieta un clarísimo referente? Y fue una historia de tres días entre dos adolescentes que se saldó con seis muertos, pero oye, ahí queda, como una batalla contra el destino y las estirpes familiares que pasará a los anales como la máxima expresión del romance. Dramático. Inútil. Tristísimo… pero inigualable en mayúsculas porque sufren y padecen. Porque les duele el corazón hasta que este deja de latir. Literalmente.

Y ese… ese es el amor bueno, ¿no?

Una parte de nosotros siempre lo creerá.

Una parte, pequeña, frágil, capaz de ilusionarse con lo más nimio; que siempre defenderá la pelea dura, la agónica batalla encarnizada contra los luminosos neones del destino. Creeremos a pies juntillas, porque es lo que nos viene instalado de fábrica, eso de que, si no es feliz, no es el final. Y oye, que lo mismo da que todas las señales indiquen lo contrario, o que las pruebas fehacientes te hayan escupido en la cara hasta la saciedad que ese o esa no es para ti… que tú considerarás, porque es lo que estás entrenado para creer, que el tema es que no has hecho lo suficiente.

Porque siempre se puede dar más. Siempre resta otro intento. Un mensaje más. Un último acto loco y desesperado en pos de que… ¡quizá a la quincuagésima va la vencida!

Almas románticas, diremos. Cerebros que filtran según lo que más les convenga. Habríamos defendido que la Marquesita de Élite siguiera comiendo macarrones hasta el día del Juicio Final aún siendo celíaca con tal de que el amorío perdurara; porque esto es así. Elegimos creer, de entre todos los males, que el amor siempre prevalecerá. Y si no lo hace, es porque una de las dos partes se ha rendido demasiado pronto.

Y así, hacemos sin parar. Peleamos contra nosotros mismos, contra el entorno, las evidencias, los mensajes —subliminales o no— y nuestra paciencia misma. Nos sonamos la nariz, nos curamos las heridas y sorbemos lágrimas mientras decretamos con boca pequeña que… una y no más, Santo Tomás; hasta que se nos pasa el berrinche y, lanza en ristre, volvemos a calarnos el casco, sostenemos el escudo bien arriba y hala, ¡por Esparta!

En este punto es donde cabe preguntarse… ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo se considera que se ha dicho y hecho todo lo posible, todo lo que está en nuestras pobres y desnudas manos humanas, y que ya no queda nada por intentar, ni nada que salvar? ¿Cuándo la rendición, más que abandono, es supervivencia?

¿Tanto nos cuesta asumir que un no es un no desde un principio? ¿Tan complicado entender que ahorrar tiempo y esfuerzos en una causa perdida no hace que lo invertido pierda valor, sino que se lo otorga a todas esas jornadas que vamos a poder dedicar a otra cosa una vez dejado de lado el drama innecesario?

¿En qué intento está justificado, sin culpas de propios y extraños, dejarlo estar?

Parece que, en esto de la guerra por el amor, nunca es suficiente. No está bien visto abandonar porque, cuando uno invierte tanto en una empresa; echar el cierre nos hace creer, primero, que somos unos fracasados que han tomado mal todas las decisiones y segundo; que hemos dejado en saco roto un tiempo que ya no podemos recuperar.

Ni siquiera Harley Quinn supo parar a tiempo; y podemos decir sin temor a equivocarnos que ella rebasó —con mucho, muchísimo—, todas las señales de advertencia que le indicaban que, lo mismo… tenía que tirar la toalla al suelo antes que a sí misma a aquel tanque de productos químicos.

Vengo a defender, si acaso consigo aplicármelo algún día, que; a veces, está bien perder. Que rendirse no siempre tiene connotaciones negativas y que; si lo que está en juego es el amor propio, la dignidad y los precarios pedacitos de corazón intacto que nos queden; no es una muestra de debilidad elegir protegernos por encima de seguir guerreando en favor de otros.

A veces, uno tiene que luchar por sí mismo. Darse todas las oportunidades y aceptar que, si nunca es suficiente para otra cosa o persona… probablemente es porque en ese campo, ya no quede nada por sembrar.

Recojamos nuestros aparejos, conservemos las semillas buenas que aun restan por plantar y aremos en nuestra propia autoestima y conocimiento personal.

Si duele, es que no es ahí. Si cuesta, es que no es ahí. Si hace daño, es que no es ahí. Si se sufre de formas incomprensibles, es que no es ahí. Si hay que seguirlo intentando, es que no es ahí. Si hay que arañar por un poco de miserable feedback, es que no es ahí.

Si todo indica que no es ahí… es que no es ahí.

Y no pasa nada. Lo aceptamos. Lo asumimos. Lo dejamos estar. Nos recuperamos. Y, con el tiempo, volvemos a buscar; porque cuando tenga que ser, el esfuerzo se dará, bilateralmente, de forma natural.

Entonces será suficiente, sin que haya que entregar de uno mismo más de lo que cualquier persona debería, nunca, estar dispuesto a plantearse dar a los demás.