Fui engañada para asistir a un retiro espiritual católico para estudiantes

No tenía ni idea dónde me estaba metiendo. No solo era nueva en la universidad, sino también en la ciudad. Sin amistades ni familia, en mi tiempo libre me juntaba con los amigos de mi compañera de piso. Tras la primera semana de contacto, me invitaron a pasar un fin de semana con ellos en una casa rural. Tuve que pensármelo dos veces, porque me agobió la idea de estar a cientos de kilómetros del centro de la ciudad y depender del coche de unos desconocidos para volver. En cualquier caso, acepté por presiones. Era muy joven, con cierta preocupación a “no encajar”, la autoestima por los suelos… No me convencía del todo el plan, pero acepté.

Lo primero que me llamó la atención fue el tipo de casa rural. Era una especie de anexo a una iglesia. No había ventanas, se trataba de un muro enorme que se levantaba varias plantas hacia arriba. Pensé que el “finde” sería entre los conocidos, pero allí había muchísima gente. Tanta que incluso, otro grupo, fletó un bus. Podríamos ser… ¿60 estudiantes? Y casi todo el mundo se conocía.

Entramos en el gigantesco edificio. Era religioso. Nunca he estado en un convento, pero me dio la sensación de que en algún momento esas instalaciones habían pertenecido a uno. Las habitaciones se situaban en un área determinada, a lo largo de un estrecho pasillo. Cada habitación tenía tres literas, por lo que cabíamos seis personas con las que debíamos compartir un baño “privado”. No había sábanas ni calefacción, y hacía muchísimo frío. Tampoco agua caliente. Ah, y no había cobertura.

Me dio ansiedad. Estaba en mitad de la nada, lejos “de casa”, rodeada de desconocidos. Me puse a llorar. Mis compañeras de cuarto se interesaron en consolarme y en conocer los motivos de mi congoja. Yo venía de fiesta a una casa rural y aquello era un retiro espiritual.

¿En qué consistió el retiro espiritual?

El objetivo principal del retiro era estudiar. Eran jóvenes universitarios de diferentes procedencias que se reunieron en una ubicación cedida por la iglesia para que estudiasen sin distracciones.

Tras una primera noche de pesadillas, una música clásica a todo volumen me despertó a las 5 de la mañana. Había que ir a la misa de las 6 y éramos seis las compañeras que queríamos usar el baño. Según ellas, la ducha era importante. En plena madrugada, en el monte y con agua fría. Me negué. Ellas me hablaran de purificación; yo sabía que como me duchase a esas horas con esa temperatura, me cogería una pulmonía. Cuando entré al baño, me aseé y me maquillé. Al salir del baño, me quitaron mis maquillajes. Allí no estaba permitido maquillarse.

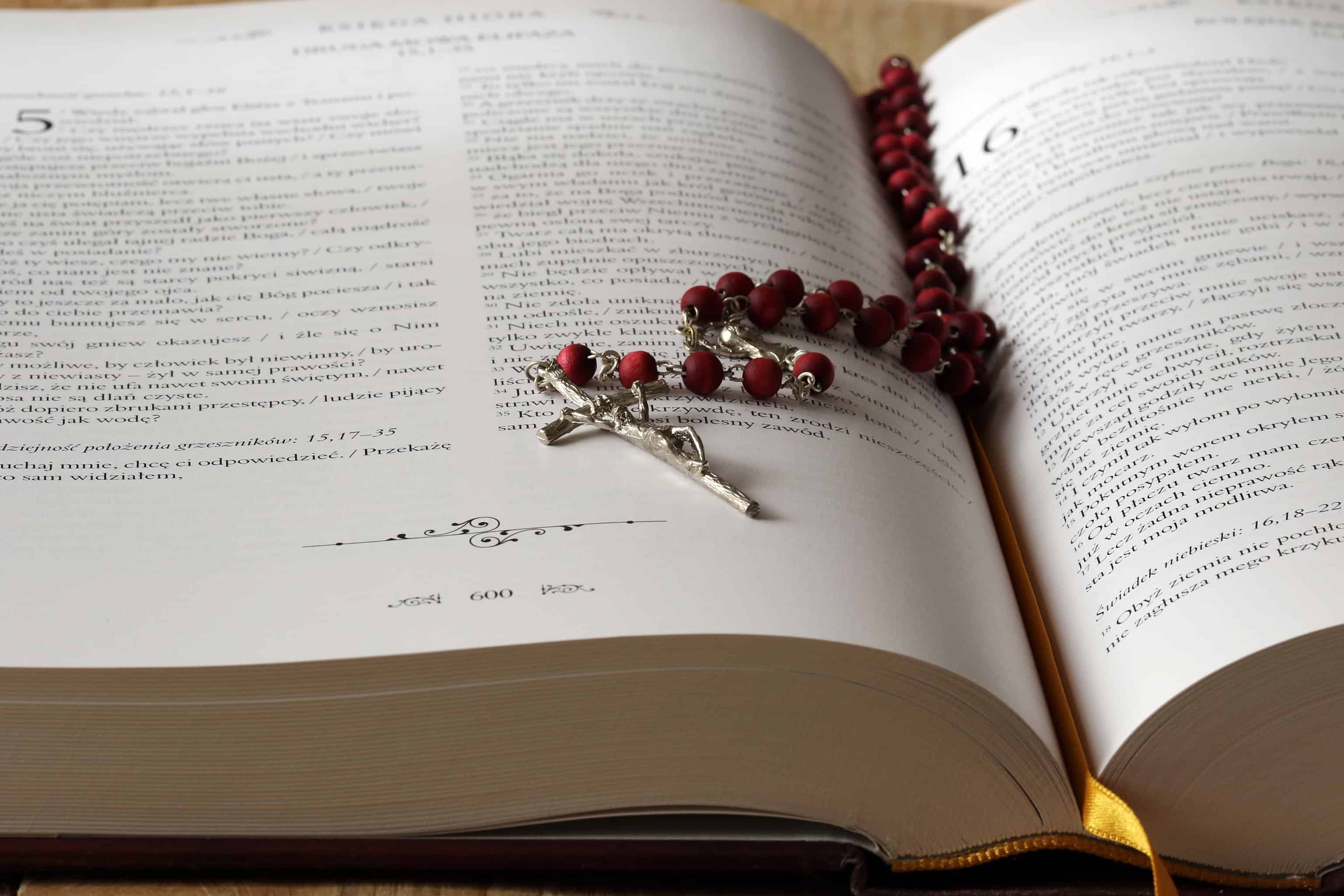

Después de la misa y de un desayuno ridículo, a las 7:30 horas empezó el estudio. Nadie podía hablar con nadie. Teníamos varios “cuidadores” que garantizaban el silencio. De 7:30 a 19:30, sin descanso para comer. Había una bandeja con algo para picar, pero que antes de las cuatro horas se había consumido. A las 20:00 horas había que ir al rezo del Rosario. No quise, me negué, pero mi compañera de piso me rogó que no diese la nota. Me recordó que solo eran dos días, que aquel domingo por la noche estaríamos de vuelta a casa y que, por favor, me adaptara.

Lo hice. Me adapté. A las 22:00 horas apagaron las luces y la historia se repitió al día siguiente. Música clásica a las 5 de la mañana, misa, desayuno y estudio. 12 horas de estudio. Un rosario y la cena. “La última cena”, que incluyó preguntas sobre la experiencia. Yo quise saber dónde estaban mis maquillajes y cuándo se acababa aquel encierro, sin ventanas ni interacción.

Regresé a casa. No me pasó nada, sé que podía haber sido una experiencia (aún más) terrible al haberme marchado con unos desconocidos; de igual modo, con aquella edad, me costó superar la falta de libertad que sufrí ese fin de semana. En cualquier caso, cumplió su objetivo. En dos días de estudio, avancé todo lo que más tarde di en el curso académico.

Relato escrito por una colaboradora basado en la historia real.